Contactar

555-555-5555

micorreo@serviciodecorreo.com

Enfermedades bacterianas de la cría

* Enfermedades bacterianas de la cría

* Loque americana

* Loque europea

* Escata Polvosa

- Loque americana o Cría podrida americana

Esta enfermedad también conocida como peste maligna, putrefacción de la cría, peste viscosa, cría putrefacta, etc., es una enfermedad bacteriana infecciosa y altamente contagiosa que afecta a las larvas de las abejas melíferas, causada por el Paenibacillus larvae.

Después de la Varroasis es la enfermedad de las abejas que más pérdidas económicas ocasionan en todo el mundo. Conocida por muchos años, no fue hasta 1907 cuando White la diferenció como una enfermedad diferente a la cría podrida Europea, dando el nombre de cría podrida americana.

ETIOLOGÍA.

- La bacteria que causa la enfermedad, Paenibacillus larvae, puede encontrarse en dos estadios: En su forma vegetativa, cuando se reproduce en las larvas de las abejas, y como espora, su forma de resistencia fuera del cuerpo de las larvas. Bacillus larvae, es un microorganismo aeróbico, gramo positivo de 3 a 5 micras de largo por media micra de anchura, que tiende a crecer agrupándose en cadenas. Las esporas miden 1.5 micras de largo por 0.8 micras de ancho.

La formación de esporas ocurre fuera del cuerpo de la larva en presencia de oxígeno. Estas esporas son altamente resistentes a la desecación, desinfectantes químicos y altas temperaturas. Se ha comprobado que esporas de 35 años presentes en el medio ambiente, son capaces de causar la enfermedad si de alguna forma llegan a las larvas de una colonia. La forma vegetativa de la bacteria posee flagelos que le permiten moverse en el cuerpo infectado de la larva. También produce exotoxinas que se cree son las responsables de la muerte de las crías afectadas.

Epizootiología.

-La enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en el mundo sobre todo en las regiones templadas o subtropicales.

La enfermedad se presenta tanto en larvas de obreras como de abetos y ocasionalmente en larvas de reinas. Puede aparecer en cualquier época del año pero es más frecuente durante las lluvias. Las esporas permanecen latentes en los panales de las colonias que han sufrido la enfermedad, debido a que la escama, que deja el cuerpo desecado de la larva que ha muerto dentro de la celda, contienen una enorme cantidad de esporas y es difícil de remover, lo que constituye un foco potencial de infección.

Usualmente, las obreras de una colonia llenan estas celdas con alimentos (miel y polen). La infección sobreviene cuando las abejas nodrizas proporcionan este alimento contaminado a las larvas. El hombre favorece la transmisión de la infección con sus malas prácticas de manejo, como cuando no desinfecta sus instrumentos de trabajo después de probar una colonia enferma o mediante el intercambio indiscriminado de panales entre las colmenas. Otra forma de diseminación de la enfermedad, es por medio del pillaje de las abejas que llevan la infección a una colonia enferma, abejas reina y núcleos de viveros con malas prácticas de manejo.

PATOGENIA.

- Las larvas de las abejas adquieren la infección al ingerir las esporas con el alimento.

Una larva reciente eclosionada (nacida), puede ser infectada con una sola espora, pero después de 2 días la susceptibilidad de la larva es prácticamente nula.

Las esporas germinan un día después de su ingestión, y la forma vegetativa de la bacteria se reproduce en el intestino, pasando posteriormente a la hemolinfa, donde continúa su reproducción y se generan millones de esporas que inician la liberación de exotoxinas matando la larva pocos días después, generalmente cuando ésta ha iniciado su etapa de pupa (cría operculada), aunque en algunos casos muere todo y ser larva. A partir de su muerte, la cría comienza a desecarse gradualmente hasta que en aproximadamente 30 días sólo queda la escama adherida a la pared inferior de la celda.

Cuando la infección es severa, la población de obreras de la colonia disminuye drásticamente, puesto que las abejas que emergen son escasas para mantener la colonia, pudiendo llegar a desaparecer.

CUADRO CLÍNICO.

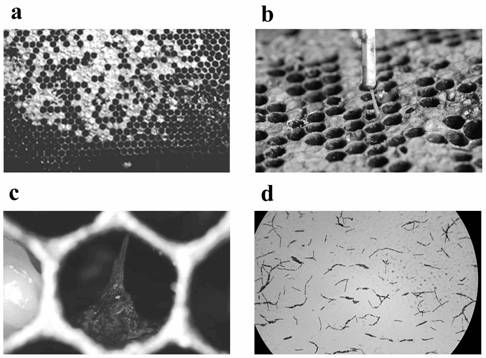

- Entre los signos que podemos observar en los panales, están los siguientes: La cría se ve saltada, es decir, no se ve continuidad en los opérculos (se ve como si se hubiera disparado una carga de puestas en panal) . Los opérculos están oscuros, hundidos, con aspecto graso y algunos presentan una pequeña perforación. El olor de los panales enfermos es fétido y muy parecido al de la "cola" que se utiliza en las carpinterías para enganchar madera; también se dice que huelen a pescado podrido. Si se destapa un opérculo, encontraremos los cadáveres de las larvas con aspecto de una masa de un color que va del amarillo cremoso al café y después al negro, según el grado de putrefacción.

Las crías con alrededor de 30 días de muertas se secan completamente, dejando la escama (o corteza) fuertemente adherida a la celda, lo que la hace difícil de desprender (a diferencia de la escama de cría podrida Europea que es fácil de desprender). En ocasiones en las que la cría muere al final del período de pupa, es bastante común que sobre las escamas se vea su lengua apuntando hacia arriba (esto no se observa en cría podrida Europea).

DIAGNÓSTICO.

- Para identificar la enfermedad sin confundirla con la cría podrida Europea, será necesario tener en cuenta la edad de la criatura afectada. En la cría podrida americana será cría operculada y en la europea cría chica sin opercular (en la mayoría de los casos). Los rudimentos de la lengua son específicos de la cría podrida americana, al igual que las escamas fuertemente adheridas y su olor característico. El diagnóstico de campo es muy seguro y se basa en la prueba del "palillo", la cual consiste en introducir un palillo o un palet delgado a una celda afectada y retirar suavemente. Si al retirarse se forma un hilo viscosa y gelatinosa como liga que se estira al menos a una distancia de 2 cm., estaremos seguros de que se trata de cría podrida americana. Es recomendable que si el apicultor quiere tener la total certeza del diagnóstico, envíe un trozo de panal de aproximadamente 10 cm. de largo por 8 cm. de ancho con cría muerta, el cual debe enviarse, al laboratorio por su identificación.

En México se cuenta con el Centro Nacional de Constatación de Servicios en Salud Animal, situado en Jiutepec, Mor., que desarrolla las técnicas para la identificación del agente etiológico.

MEDIDAS DE CONTROL.

- El remedio más efectivo sería quemar las colmenas afectadas con todo y abejas, debido a que no existe un medicamento capaz de destruir las resistentes esporas del Paenibacillus larvae, pero cuando por varias razones esto no se puede hacer, las medidas más recomendables son las siguientes :

a) Retirar y quemar todos los panales de la colmena, teniendo el cuidado de no tirar partes en el apiario, ya que ello favorecería la presencia de la enfermedad de nuevo en otras colonias.

b) Esterilizar el piso, caja (s) y entretecho de la colmena. Por eso es necesario lavarlos con un desinfectante poderoso capaz de destruir las esporas del Paenibacillus larvae, como una solución al 1 por ciento de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), conteniendo 0.5 por ciento de ácido fórmico, otra posibilidad es con una solución de sosa cáustica al 4 por ciento. A lavar estas prendas conviene proteger las manos con unos guantes y utilizar un cepillo para cortarlas. Posteriormente, se deberá flamear el equipo con un soplete o con una antorcha o bien apilando las cajas sobre un piso, vertiéndolas un poco de Alcohol por dentro y tomándolos hasta que estén bien llameados, entonces se coloca una tapa externa de colmena encima de las cajas , con lo que el fuego se sofocara completamente. Este procedimiento se realizará con las cajas invertidas de forma que no queden esporas viables en el rebaje donde descansan los cabezales de los bastidores.

Para realizar este procedimiento y no perder la colonia que se aloja en este equipo, es necesario poner una colmena vacía en el lugar de la enferma para darle cabida a las abejas. Además, deberá proporcionarle algunos bastidores con cría, procedentes de una colonia sana y vigorosa.

TRATAMIENTO.

- Actualmente los países productores y exportadores de miel en la Unión Europea, deben ajustarse a una serie de requisitos, entre ellos someter la miel a análisis de laboratorio para determinar si existe contaminación de la misma con antibióticos (sulfas, tetraciclina , estreptomicina) y plaguicidas (fosforados, clorados y piretroides como el fluvalinato), por lo que el uso de estos ha de reducir y ser posible ser sustituido con tratamientos biológicos o productos químicos no contaminantes.

Sin embargo en los Estados Unidos es aceptado los tratamientos con sulfas y tetraciclinas por lo que haciendo uso correcto de las mismas es posible la exportación de miel procedente de colonias tratadas con estos antibióticos.

MEDICACIÓN DE LAS COLONIAS ENFERMAS.

- Existen dos grupos de medicamentos que actúan efectivamente contra la forma vegetativa de la bacteria.

Uno es el grupo de las sulfas y otro el de las tetraciclinas. Dentro del primer grupo de medicamentos tenemos las TRISULFAS y el SULFATIAZOL sódico (en algunos países estos medicamentos ya no se venden). Cuando sea posible encontrar algunos de estos productos, la forma de utilizarlos es disolviendo la cantidad que contenga 1 gr. de sal pura de la sulfatos escogida en medio o un litro de jarabe de azúcar. El jarabe se prepara disolviendo el azúcar en agua caliente a partes iguales. Es importante esperar que el jarabe se enfríe antes de agregar el medicamento. Otra forma de administrarlo, es mezclándolo con 20 gr. de azúcar pulverizada (azúcar glass) o 250 gr. de una pasta hecha de azúcar y un poco de agua (o miel quemada procedente de la fundición de la cera). Cualquiera de estas opciones contiene la dosis suficiente de medicamento para dar un tratamiento a una colonia de abejas.

El jarabe se proporciona al igual que la pasta o el azúcar pulverizada, en el interior de la colmena en un alimentador, en una lata, en un bote o bolsa de plástico perforados, etc. (Para el caso del jarabe), o sobre un papel diario, o hecha taco en el mismo o espolvoreada en los bastidores (para el caso de la pasta y del azúcar glass). La razón que se administre en el interior de la colmena, es para evitar el pillaje de otras abejas y para impedir que los rayos solares inactiven el producto. Este tratamiento debe repetirse de 3 a 5 veces con un lapso de 8 a 14 días entre un tratamiento y otro.

En el segundo grupo de medicamentos tenemos a las TERRAMICINAS (TM-10, TM-25, TM-50) y otro tipo de OXITETRACICLINAS. Estos productos se aplican de modo similar a las sulfas, variando únicamente la dosis. Se necesitan 300 mg de sal pura por tratamiento y por colmena; Por tanto, deberán administrar 15 g. del producto comercial cuando se trate de TM-10, 6 gr. cuando utiliza TM-25o 3 gr. si la elección es TM-50.

Es importante mencionar que el uso continuo e indiscriminado de un antibiótico para tratar la enfermedad, puede favorecer el desarrollo de resistencia del Paenibacillus larvae, por lo que cuando esto sucede, el medicamento deja de tener efecto, por lo que se recomienda rotar el tipo de antibiótico usado año con año, por ejemplo, utilizar terramicina un año y sulfatos otro año. Es responsabilidad del apicultor no utilizar antibióticos durante las floraciones para que la miel no se contamine con éstos, por ser un producto por consumo humano.

Por otra parte, dosis excesivas del medicamento por colmena, propicia el desarrollo de enfermedades como la cría de cal y cría de piedra.

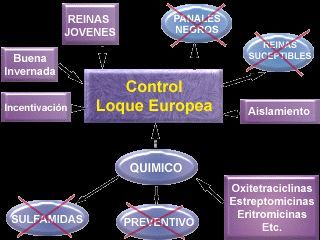

- Loque Europea o Cría podrida europea

Ésta es una enfermedad infecciosa de las larvas de las abejas, también conocida como Loque benigna, Cría manzanas agrias, Cría rancia, etc., causada por un complejo número de bacterias entre las que destaca el Melissococcus pluton por ser el germen que inicia la infección .

Es la segunda enfermedad de la cría en importancia, y algunos la denominan "cría podrida benigna" debido a que sus daños son menores que los de la cría podrida americana, pero no por eso deja de ser importante.

La primera publicación sobre cría podrida europea apareció en 1885, cuando Cheshire y Cheyne atribuyó la causa al Bacillus alvei, sin embargo, White en 1920 presentó un amplio trabajo atribuyendo la causa de la enfermedad al Bacillus Plutón. Desde entonces y hasta los años sesenta, existió mucha controversia entre distintos autores sobre la causa de la enfermedad ya que se encontraban muchas bacterias involucradas.

ETIOLOGÍA.

- Esta enfermedad es causada por un complejo número de bacterias. Primeramente el Melissococcus plutón (White) (conocido como Bacillus Plutón hasta 1956 y posteriormente como Streptococcus pluton hasta 1983), debilita la larva y favorece el ataque de otros gérmenes como el Bacillus aleve, el Bacillus laterosporus, el Achrom otras bacterias de asociación que normalmente son parte de la flora microbiana de una larva sana.

El Melissococcus plutón (White), es una bacteria en forma de coco que no forma esporas y mide 0.7 x 1.0 micras. Crece formando cadenas, pero también es muy común encontrar en pares (como diplocoque). Puede mantener viable en las paredes de las celdas, en las heces de las abejas o en el piso de la colmena por varios meses.

El Bacillus aleve, mide 0.5 x 5.0 micras. Es un microorganismo formador de esporas que miden 1.0 x 2.2 micras. Su presencia es muy útil para el diagnóstico de laboratorio, ya que con frotis de la gota colgando las esporas carecen de movimiento browniano a diferencia de las del Paenibacillus larvae de la cría podrida americana.

Bacillus laterosporus, Achromobacter Eurydice y otros gérmenes no siempre son fáciles de encontrar en pruebas de laboratorio.

Epizootiología.

- La enfermedad se ha reportado en casi todos los países donde existe apicultura. Hasta 1988, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, son los únicos países que no han reportado diagnósticos confirmados de la enfermedad.

La enfermedad se presenta tanto en larvas de obreras, como en las de abetos y ocasionalmente en larvas de reinas. Puede presentarse en cualquier época del año, pero suele ser más frecuente al inicio de las floraciones. Las colonias que muestran altas resistencias a la enfermedad, generalmente son colonias con obreras con un elevado comportamiento de limpieza, es decir, que las crías enfermas son rápidamente sacadas de las celdas y de la colmena. La forma de contagio y diseminación es similar a la de la cría podrida americana.

PATOGENIA.

- La susceptibilidad de las larvas es muy alta en la infección hasta que cumplen 48 hrs. de vida. Las larvas jóvenes ingieren el Melissococcus plutón con los alimentos proporcionados por las abejas nodrizas, o bien porque se mezcla con éstos cuando está presente en las paredes de las celdas que alojan las larvas. Una vez ingerido el Melissococcus pluton se reproduce activamente en el tracto digestivo, utilizando los nutrientes que reciben las larvas, estableciéndose así una competencia para el alimento. Antes de que la larva sea operculada, cuando tiene de 3 a 5 días de edad, el Melissococcus pluton se ha reproducido tanto que ocupa la mayor parte de la luz intestinal, pasando entonces al epitelio junto con los otros microorganismos de asociación , estruyéndolo y posteriormente causando la muerte a las larvas. En la gran mayoría de las ocasiones, la muerte sobreviene cuando las celdas todavía están abiertas, cuando las larvas todavía están enrolladas. Después de alrededor de 4 semanas de muerta, la larva se seca en el piso de la celda dejando una escama que las obreras limpiadoras remueven con facilidad.

CUADRO CLÍNICO.

- La cría se ve salteada, siendo la cría no operculada casi siempre la afectada, lo que es una gran diferencia con la cría podrida americana, su olor es agrio, similar al del vinagre o en ocasiones parecido al de la grasa rancia. La escama que se forma es fácilmente desprendible, lo que constituye otra diferencia con la cría podrida americana. En su proceso de desecación, la larva cambia su coloración, volviéndose más oscuro conforme pasa el tiempo. Las larvas se observan enrolladas en el interior de las celdas y es frecuente el hecho de que el sistema traqueal se hace muy notorio.

DIAGNÓSTICO.

- La identificación de la enfermedad en el campo se hace con base en el cuadro clínico y mediante la prueba del "palillo", la cual resulta negativa (no se forma la hebra) A nivel de laboratorio hay exámenes de frotis y pruebas bioquímicas por identificar los distintos gérmenes involucrados en la enfermedad.

TRATAMIENTO.

- Las tetraciclinas y la estreptomicina son los medicamentos más adecuados para tratar a la cría podrida Europea. Estos fármacos se utilizan de la misma forma que en la cría podrida americana, la dosis por la estreptomicina es de 300 mg de sal pura por cada tratamiento y por cada colmena. En el caso de la cría podrida Europea, no es necesario desinfectar ni flamear el equipo, ya que no hay esporas que destruir (las del Bacillus alveison incapaces de producir la enfermedad sin la presencia del Melissococcus pluton), basta con medicar las colonias en la forma ya descrita. En casos graves es bueno cambiar a la reina. Otra alternativa es que los criadores de reinas seleccionen abejas resistentes a la enfermedad, como ya se hace en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, la tendencia actual es suprimir los tratamientos con antibióticos, debido a los residuos en miel, lo que afecta a la salud del consumidor alérgico a estos medicamentos.

- Escata Polvosa

También conocida como cría polvosa, ésta es una enfermedad infectocontagiosa de las larvas de las abejas melíferas, de origen bacteriano, causada por el Bacillus pulvifaciens (Katznelson). Es una enfermedad aparentemente rara, quizás porque el apicultor promedio, es incapaz de identificar. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1950 por Katznelson, quien encontró el germen en escamas que se hacían polvo al extraer de las celdas donde habían muerto algunas larvas aparentemente de cría podrida americana.

ETIOLOGÍA.

- El Bacillus pulvifaciens (Katznelson), es una bacteria gramo positiva que forma esporas y tiene un crecimiento óptimo a 45°C. Sin embargo, la etiología todavía es cuestionada por algunos autores.

Epizootiología.

- Salvo su presencia en Estados Unidos, se desconoce la distribución mundial de esta enfermedad.

La enfermedad exclusivamente afecta a las larvas de las abejas melíferas. Es probable que el Bacillus pulvifaciens sea un microorganismo saprofito en la colmena, que se vuelve patógeno bajo ciertas condiciones de estrés (como baja temperatura del nido de cría, escasez de alimentos para las larvas, etc.). La enfermedad se disemina a través de las esporas que permanecen latentes en los panales y que contaminan el alimento que consumen las larvas.

PATOGENIA.

- Se cree que las larvas ingieren las esporas de la bacteria con el alimento y que posteriormente el germen se reproduce y mata a la larva, pero esto todavía no ha sido demostrado científicamente. La larva muere cuando la celda ya ha sido operculada, secándose en el interior y dejando una escama difícil de desprender en las paredes inferiores de la celda, lo que se puede confundir con cría podrida americana.

CUADRO CLÍNICO.

-La cría puede ver salteada, siendo la cría operculada la afectada. Se observan opérculos hundidos y perforados y hay presencia de escamas donde han muerto larvas. Entre los aspectos característicos de la enfermedad que ayudan a diferenciarla de la cría podrida americana, está el hecho de que no se reconocen olores especiales, y lo que las escamas tienen un color amarillento y se extienden a lo largo de las paredes inferiores de las celdas. Otra característica particularmente interesante, es que las escamas se hacen polvo cuando se intenta extraer de las celdas.

DIAGNÓSTICO.

- En el campo deberá realizarse con base en el cuadro clínico. En el laboratorio, se realizan cultivos para observar el pigmento rojo oscuro que las colonias de la bacteria liberan, o bien se hace con la técnica de la gota colgante, las esporas de la bacteria no presentan movimiento Browniano.

TRATAMIENTO.

- No se conoce un tratamiento específico, pero muy probablemente se recomendará seguir las mismas indicaciones que para tratar a la cría podrida americana cuando se sepa más sobre esta enfermedad.

Usar:

- Este artículo se publicó originalmente en catalán en aga.cat y se ha traducido automáticamente con Google traslate

- Las opiniones expresadas por el autor, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de la redacción AGA

- Debido a la normativa vigente, los textos acotados deben estar en el lenguaje original anexando la fuente.

- Si tiene dudas o desea más información envíenos un mail a info@aga.cat

Fuente: SAGARPA

Facebook: Apicultors Gironins Associats

Twitter: @AGA_Catalunya

Bluesky: @agacat.bsky.social

Artículos relacionados

Oficina

Carrer Nou,46

17160, Anglés

Girona

Suscríbase a nuestro boletín de noticias.